近日,山东大学护理与康复学院刘双武副研究员团队在国际知名期刊《Neurology》(中科院一区TOP期刊,五年IF 9.1)发表题为 《CSF Aβ, tau, axonal, synaptic, glial, neural, and inflammatory biomarkers in patients with sporadic amyotrophic lateral sclerosis》(PMID: 40934454)的研究,该研究探索了ALS患者脑脊液蛋白的改变模式,并揭示了ALS新型脑脊液诊断生物标志物组合。

肌萎缩侧索硬化症(Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS),俗称渐冻症,是一种罕见且致死性的神经系统退行性疾病,患者意识不受影响,却逐渐失去行动、言语乃至呼吸的能力,平均生存期仅3-5年。过去十年间,公众因“冰桶挑战”和渐冻症抗争者蔡磊先生的公益行动,对这一疾病有了更多关注。但在临床上,ALS的诊断依旧面临巨大挑战:目前主要依赖临床症状和电生理检查,患者从出现症状到确诊平均需要7–22个月,常常错过宝贵的早期干预机会。近年来,脑脊液(CSF)中的生物标志物研究成为ALS早期诊断的前沿方向。然而,既往研究多聚焦单一蛋白,且缺乏中国人群大规模系统数据。

团队基于自建的国内规模较大的ALS单中心临床队列,利用邻近延伸分析(PEA)、单分子阵列(Simoa)、酶联免疫吸附实验(ELISA)等多种技术,检测了CSF中194种ALS相关蛋白,涵盖神经损伤、炎症、突触功能障碍、胶质细胞活化及神经变性等多重机制,系统性绘制了中国散发性ALS患者的CSF蛋白质图谱,发现:

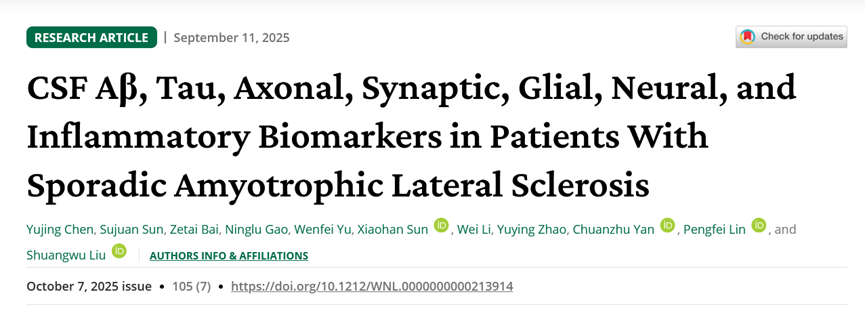

· NfL、CHIT1、GFAP等57种蛋白显著升高 —— 反映神经轴突损伤与胶质细胞活化

· Aβ40、Aβ42和GAP43显著降低 —— 提示突触功能障碍与Aβ病理可能参与ALS

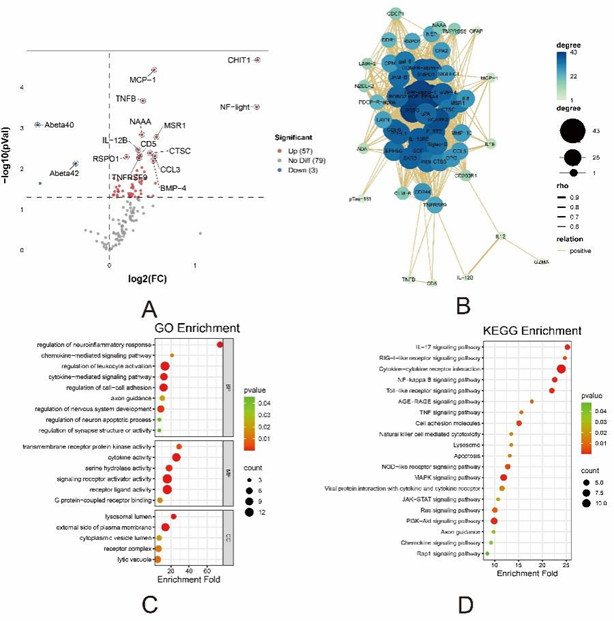

利用机器学习(XGBoost)方法,在数十种差异蛋白中逐层筛选,最终锁定了三种关键分子:

· CHIT1 —— 反映胶质活化

· N-CDase —— 神经代谢相关酶

· PDGF-R-α —— 神经修复及血管因子受体

基于这三种蛋白构建的诊断模型表现优异:

· 训练队列AUC = 0.927

· 验证队列AUC = 0.912

不仅可区分ALS患者与健康对照,还能有效鉴别ALS与颈椎病性脊髓病、Kennedy病等临床相似疾病。这意味着ALS诊断正在从“经验医学”迈向“分子证据”。

图1:差异蛋白及其富集

图2:诊断模型建立